SEI膜的形成和性质对电池的性能有影响吗、

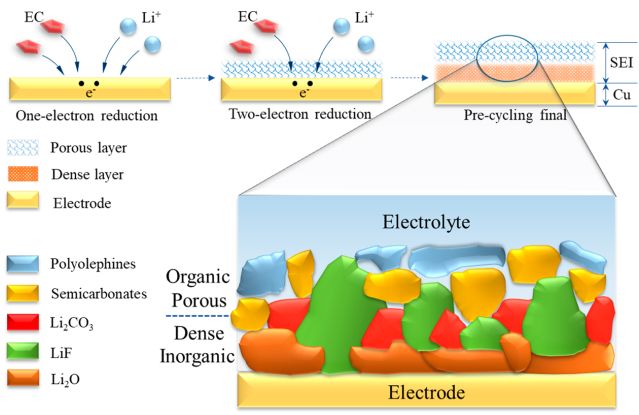

上世纪70年代,人们在研究锂金属二次电池时,发现在金属锂负极上覆盖着一层钝化膜,这层膜在电池充放电循环中起着非常重要的作用,因此开展了广泛的研究并出现几种理论,这些理论中SEI结构模型(固体电解质界面膜)接受度较高,因此把这层钝化膜称为SEI膜。我们知道在锂离子电池(LIB)工作过程中,由于电解液处于稳定电化学窗口外的低电位下,电解液(溶剂)主要发生单/双电子反应分解,会在阳极表面形成薄的界面层-固体电解质界面膜(SEI膜),图1是比较形象的SEI膜结构的示意图,电解液分解产物沉积在电极的表面,靠近电极一侧以碳酸锂等无机物为主,而靠近电解液一侧则聚集较多的烷基脂锂等大分子产物,因为SEI膜存在这样的组分分布而形象的用“双层”模型来描述。理想的SEI形成了一个保护膜,允许锂离子的传输,并防止电解液进一步分解(电子绝缘),因此SEI膜的形成和性质对电池的性能有很大的影响。

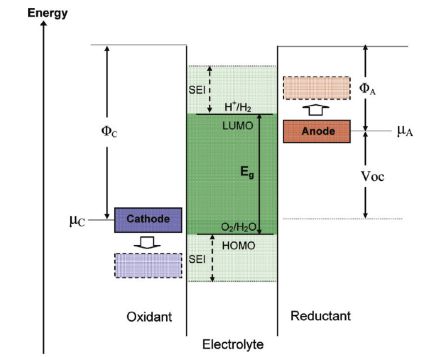

图2是锂离子电池中阴极、阳极和电解液热力学稳定的氧化还原电对电子能量。图中μA和μC分别为阳极和阴极的电化学电位。电解液的稳定窗口是LUMO和HOMO的能量之差,此窗口为Eg。正负极之间压差尽可能高能够增加能量密度,但是如果μA高于LUMO能量,那么它将还原电解液,同样,如果μC低于HOMO能量,它将氧化电解液。锂离子电池中使用的有机电解液的氧化电位4.7V(vsLi/Li+),还原电位接近1.0V(vsLi/Li+),锂离子嵌入石墨的电位0-0.25V,低于电解液的还原电位,因此在充电过程中,石墨电极的电位低于电解液稳定窗口,电解液会在石墨表面分解,形成SEI膜,从而防止电解液的持续分解。

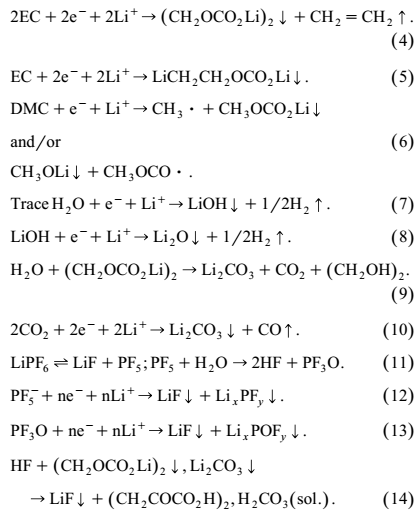

随着检测手段的发展,SEI膜的形成过程慢慢的清晰起来。结合先进的表征手段,这里总结了常规电解液条件下(EC-DMC/LiPF6)SEI膜在锂金属表面形成的主要反应(方程式4-14)。关于SEI膜的形成过程,有两个不同的理论,一个理论认为高电位下发生单电子反应,低电位时发生多电子反应:在低电位下,通过进一步还原阳极表面预先存在的含锂的块状沉淀物,或在低电位下电解质中锂化合物完全还原,生成致密的锂化合物;另一个理论认为在高电位下电极表面没有沉淀物,电子可以不受干扰的直接转移到电解液中,在较高电位下诱导形成致密的化合物。不管是哪一种理论,最终产物结构都是大致相同的,SEI膜中的主要成分包括SP3型杂化碳,RCO(醇、醚类),羧基化合物、酯类,ROCO(草酸盐),RCO3(碳酸脂、碳酸盐类)LiF等,另外烷基锂,锂的氧化物,磷氟氧的锂盐化合物也可能存在。

二、SEI膜有什么作用

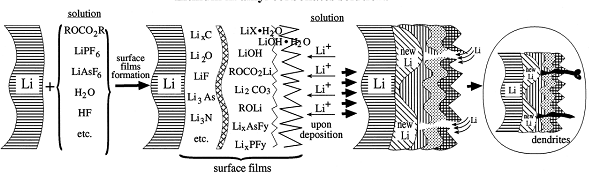

理想的SEI膜具有高电阻、高锂离子选择性和高锂离子透过率,具有高的强度、对膨胀和收缩有耐受性(机械性能好),在电解液中不溶解,并且能够在宽的温度范围和电位下稳定。SEI膜的性质对电池的性能具有重要的影响:首先,在首次循环过程中,会形成SEI膜消耗部分锂源并发生电解液的分解,从电池生产的角度来说,这个步骤会产生较多的气体,因此需要设计合理的生产工艺防止气体影响电极浸润和电化学反应,从电化学性能的角度来说,SEI膜的形成会带来首次库伦效率低的问题,但是形成了稳定的SEI膜后,能够防止电解液的进一步分解,实现锂离子选择性并具有高的锂离子透过率,对于目前的主流负极石墨来说,不仅能够防止溶剂分子共嵌入导致石墨层的剥离,还能提高电极的循环稳定性,因此理想的SEI膜对电池的循环寿命、库伦效率和安全性都会产生有益的影响;如果形成的SEI膜不稳定,在后续的循环中会造成SEI膜破裂,暴露出新的未钝化电极表面,导致电解液在这些新的未钝化表面分解重新形成SEI膜,并且在电池循环期间重复这个过程,不断消耗锂离子导致电池容量持续降低,相应的SEI不均匀和反复生成带来较高的电阻并阻碍锂离子的转移,由此不仅带来低的库伦效率,也会严重影响电池的循环和倍率性能。另外,锂盐的沉积不能适应这样的电极表面变化,就会发生非均匀沉积,形成锂枝晶带来安全隐患,如图3。

总的来说,SEI膜具有保护电极,防止电解液分解和实现锂离子筛选透过的作用,对电池的循环稳定性、库伦效率、倍率性能和安全性都有影响。研究SEI膜的主要目的之一是为了在初始循环中得到稳定的SEI膜,从而实现电池性能的进一步提高。不同的电极材料,对SEI膜的组分和结构需求会不同,针对性的研究是非常必要的。比如硅基负极因为具有高的理论容量而有望成为下一代高能量密度电池的首选材料,特斯拉Model3上采用人造石墨中加入10%的硅基材料作为动力电池负极,电池能量密度可达300wh/kg。日本GS汤浅公司的硅基负极锂电池成功应用在三菱汽车上;日立麦克赛尔宣布已开发出可实现高容量的硅负极锂电池。国内的企业深圳贝特瑞和江西紫宸都已推出多款硅碳负极材料产品,其他企业都展开了对硅碳负极体系的研发和生产。但是,硅基材料因为大的体积膨胀而难以形成稳定的SEI膜造成循环效率低下依然是一个挑战,通过提高SEI膜的稳定性改善其循环性能是有效的,从电解液添加剂的角度辅助形成稳定的SEI膜和人工SEI膜也是目前研究比较多的解决策略。

三、SEI膜的主要影响因素

从电池生产的角度来说,化成是非常重要的工步,大约占电池生产成本的6%,这一步是SEI膜的主要形成步骤,决定了活性锂损失量,电解液分解量和SEI膜的性质,也对电池的循环寿命有决定性的影响。不同的SEI膜反应动力主要受到电流密度和温度的影响,在大的化成电流密度下(电池首次循环电流密度),形成的SEI膜具有多孔的特点,并且其电子电导率和离子电导率都较高(SEI膜电子电导率高则难以起到保护电解液不进一步分解的作用);而在小电流密度下(C/20-C/5),形成的SEI膜密度更高且电子电导率更低,离子电导率更高,这也是电池生产过程中倾向于使用小电流密度化成的原因。除了电流密度,提高温度也利于形成更为稳定的SEI膜。当然,降低化成的电流密度意味着更长的生产周期和更高的生产成本,这里从SEI膜形成的角度,总结了以下几种降低成本的方法:1.在电解液中加入成膜添加剂,从而利于更快/更均匀的形成SEI膜;2.对阳极表面改性或采用具有更好浸润性的粘结剂和导电剂从而减少电极的浸润时间提高浸润性;3.在非SEI膜形成关键电位采用更大的电流密度化成,这就要求针对性的研究电压对SEI膜的影响,并根据电池体系设计相应的化成程序;4.通过升高温度来提高电极浸润性并促进SEI膜的形成。除了上面提到的电流密度和温度外,还有一些因素会对SEI膜造成影响。

四、电压对SEI膜形成的影响:

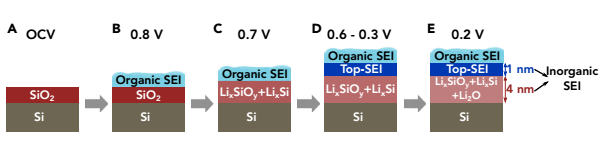

不同电压下主要反应不同,因此构成SEI膜的产物不同,大量的电解液分解反应发生在低电压范围(如高度有序石墨:0.8V-0.2VvsLi/Li+;氧化端面硅薄膜:0.7V-0.2VvsLi/Li+),这里以硅薄膜半电池为例,详细的介绍不同电压下SEI膜的形成和主要组分。OCV-0.8V:此电压范围内无明显的变化,说明氧化端面依然以SiO2的形式存在,这与EDP模型是吻合的,说明电位在0.8V以上时,硅基电极表面和电解液都没有剧烈的反应发生。0.7V:电压降至0.7V,XPS探测到代表LixSiOy中的Si2p和O1st峰强增大,而SiO2峰强减弱,说明表面部分锂化形成LixSiOy(锂化产物应包括LixSi和SiO2,及最初的锂化产物LiSix),其密度稍低,且阻抗较大,当电位到达0.7V,端面氧化硅开始发生锂化反应,大量生成LixSiOy和LixSi,这一产物构成了紧贴在硅电极表面的SEI膜层主要组分。0.6V:从0.6V开始,电解液分解并伴随大量的LiF出现形成了SEI膜的无机层,其成膜位置在已形成的LixSiOy上,其密度较大。0.3V:由于具有更高锂化程度的Li4SiO4的形成,LixSiOy的含量减少,而SiO2的含量进一步减少,这里认为二氧化硅用于形成LixSiOy和Li2O,此时,Li2O开始形成。0.2V:0.2V时氧化锂的含量上升,此时底层SEI膜电子密度降低,LixSiOy和SiO2的含量未见显著变化。研究表明不同电位下的分解/锂化反应产物(SEI膜组分)不同,这也是提出采用电位控制SEI膜形成的基础。总结各个电位下的SEI膜主要组分及结构如图4:

五、负极材料对SEI膜形成的影响:

不同材料的影响:不同的材料形成的SEI膜主要组分是不同的,比如硅基材料表面除了会形成碳酸锂、氟化锂和烷基脂锂等产物之外,还会有LixSiOy等硅/氧化硅锂化得到的产物,因此SEI膜的性质和特点也不尽相同。由于石墨负极应用历史较长,因此研究也比较深入,下面针对石墨负极特点详细讨论负极材料对SEI膜的影响。

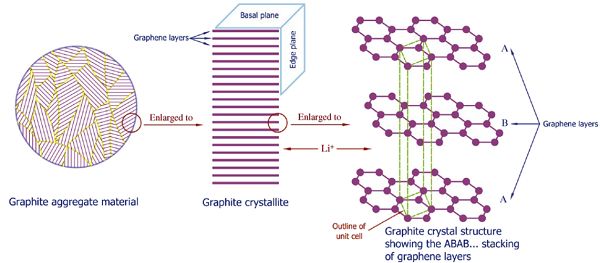

石墨结构的影响:影响石墨表面SEI形成的主要结构因素包括:晶粒尺寸,端基面比(石墨微晶中,存在两种不同的表面分别是基面和端面,平行于石墨片层的表面称为端面,垂直于石墨片层的为端面,图5),孔结构和结晶度。同样质量条件下,小颗粒的比表面更大,会存在更多的端面,相应的形成SEI膜的区域也会更大,由于端面具有比基面更高的活性,电解液在端面和基面的分解是不同的,并且优先发生与端面;而缺乏端面的石墨也更容易因为形成的SEI膜不足以防止溶剂共嵌入而发生剥离。

表面官能团的影响:表面官能团能通过影响电解液的浸润性,交换电流密度和电位来影响SEI膜的形成,如石墨表面存在含氧官能团时会提高电解液的分解电压并促进SEI膜在嵌锂之前形成,这些含氧官能团能够成为电解液分解的活性位点和SEI膜的成核位置,缺乏含氧官能团则不利于电解液的分解成膜造成石墨层的剥离。

电解液及添加剂对SEI膜形成的影响:

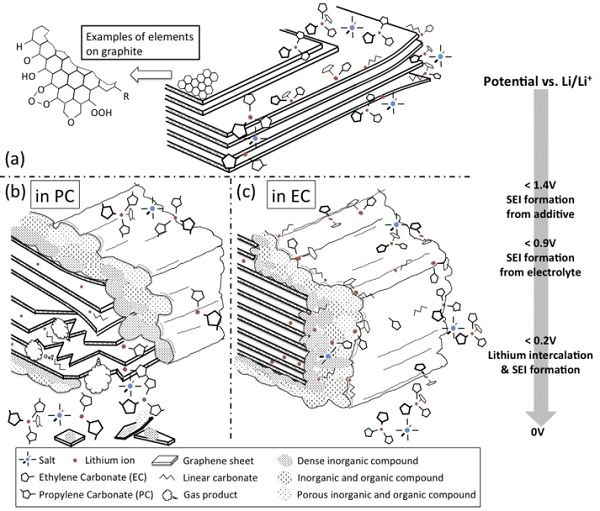

如图6,石墨在电解液中会被电解液成分包围,采用EC作为电解液溶剂时,更易于在其表面形成稳定的SEI膜(图6,C-端面与基面的SEI膜结构差异),而采用PC作为电解液溶剂会造成石墨片层的剥离,从而影响其循环性能,目前认为造成这一因素的原因可能是溶剂分子的体积效应,当然采用PC能够提高电池的高低温性能,因此现在将PC作为添加剂使用。

a,石墨表面被电解液包围;b,PC与锂离子共嵌入石墨造成片层剥离(0.9VLi/Li+);c,石墨在EC溶剂中形成稳定的SEI膜,基面SEI膜较薄而端面SEI膜较厚

采用电解液添加剂能够有效的辅助SEI膜形成,改善电池的循环性能,目前常用的添加剂有FEC和VC,它们与EC从结构上来说较为相近。VC在碳基电极中用的较多一点,它的还原电位(1.05-1.4vsLi/Li+)比EC(0.65-0.9vsLi/Li+)和PC(0.5-0.75vsLi/Li+)要高,会较早的分解形成SEI膜从而防止石墨层的剥离和电解液的过度分解,但是EC的分解必不可少,因为VC的还原产物并不是特别稳定。FEC在硅基负极和氧化物负极中使用的也比较广泛,其发生开环反应得到乙烯基碳酸锂,氟化锂等能够起到稳定SEI膜的作用,因此对于体积变化大的负极能够显著的改善循环性能,工业上使用的电解液(辅助成膜)添加剂种类非常多,需要配合不同的化成程序,主要目的都是形成稳定的SEI膜从而优化电芯的性能。

六、SEI膜研究的难点

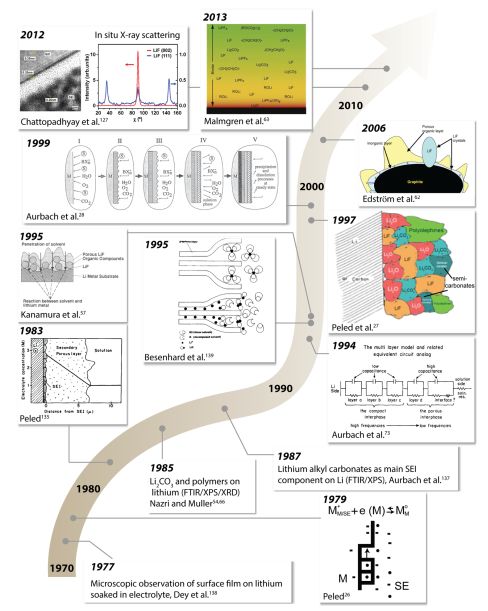

目前的SEI理论应用比较广泛,但是我们对它的了解依然有限,尤其是关于SEI膜的形成和如何影响电池性能的部分,还需要进一步的研究。一方面,SEI膜的形成过程非常复杂,不同的电极材料、电解液组分、电压范围等都会影响其形成反应和产物,因为气体产物的存在,为定量分析带来了困难;另一方面,目前的研究手段包括XPS、XRD、FTIR、STM难以实现原位的观察和研究,非原位研究则面临电池拆解后界面清洁和保存的问题,因此有必要设计专门的原位检测手段来研究界面的反应过程。从研究对象来说,用于研究SEI膜的电极往往采用传统的均浆法制备,其中包括了导电剂、粘结剂,这些因素对于SEI膜的形成和组分是否有影响,早期的研究结论需要进一步的论证,目前通过采用纯活性材料的薄膜作为电极来减少干扰因素是比较可行的方法。从影响因素来说,电池工作温度环境,电解液组分、比例、添加剂,电极材料、电极制备,化成步骤设计等都会影响SEI膜的形成,这样为不同的SEI膜研究横向对比带来困难,难以归一化分析,只能说目前大部分研究结论表明SEI膜的形成主要是电解液中EC、DMC/DEC等溶剂和锂盐在电极表面发生分解,得到烷基脂锂、碳酸锂、氟化锂等产物沉积在电极表面构成了SEI膜。当然,考虑到SEI膜在电池中的重要作用,对它的研究不可能因为存在困难就此不前,随着科技的发展和进步,越来越先进的手段被用于电池界面的研究和分析(图7,过去10年对SEI膜的认识和模型),基础的研究显示出非常重要的价值,为将来人工调控SEI膜组分和结构提供依据。

Figure7过去10年对阳极表面SEI膜的认识和相应的模型

七、总结与展望

分子动力学(MD)和密度泛函理论(DFT)计算被用于帮助理解SEI膜形成和组分与电解液的关系,分子动力学能够解决电解液中组分众多带来的疑惑,通过扩展AIMD,APPLE&P等可以实现内表面氧化还原反应的模拟并添加极化作用影响。密度泛函理论相对来说更加严格,在一个较小的范围内(受限于计算机能力)计算原子或分子体系中电子的分布。尽管计算模拟能够为研究带来更多便捷和思路,但是DFT和MD方法仅适用于埃-纳米级的尺度,对于实际体系中的复杂电极目前也只能望洋兴叹,简化实际电极体系中的组分控制变量,联合计算模拟的方法验证是比较可行的,理论和实际相互验证也是目前界面研究所需要的。开展SEI膜的基础研究一大动力就是为了实现原位沉积SEI膜的组分和结构调控,从而在更短的时间内实现更均匀稳定的SEI膜沉积,优化电池的循环性能、库伦效率和寿命等,对于这个问题可以说是双管齐下,在研究SEI膜形成的同时,人工SEI膜的研究也非常火热,曲线救国也不失为一条路(人工SEI膜的作用如图8),不给SEI膜形成的机会直接在电极表面覆盖人工SEI膜来维持电解液/电极界面的稳定。